|

20世紀・シネマ・パラダ

イス

|

|

|

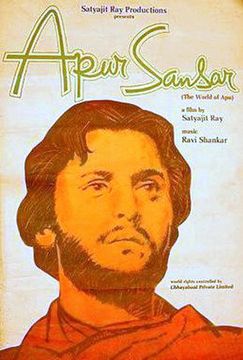

< オプー3部作 >

『大地のうた』(1955年)

『大河のうた』(1956年)

『大樹のうた』(1959年)

監督:サタジット・レイ (インド)

|

◆ 黒澤明監督がこよなく愛した サタジット・レイ監督の< オプー3部作 >

| 原作はインドのベンガルの小説家ビブティブション・ボンドパッダエの半自伝的小説

「大地のうた」。1929年に出版されベストセラーとなった。1944年、同小説の子供向け要約版が出版された際、イラストを描いたのがサタジット・レイで、いずれ映画化したいと考えていたという。 |

|

『大地のうた』 Pather Panchali (1955年)

|

インドのベンガル地方の小村。オプー少年の家は下級官吏の父親、働き者の母親、姉との4人暮らしだったが、親戚の老婆が居候するようになり、貧しい家庭の生

活はますます苦しくなる。やがて老婆が亡くなり、父親が出稼ぎに出ている間に姉も風邪をこじらせて亡くなってしまう。親子3人は新天地へと旅立つ…。

|

|

|

| オプー (サビル・バナールジ) |

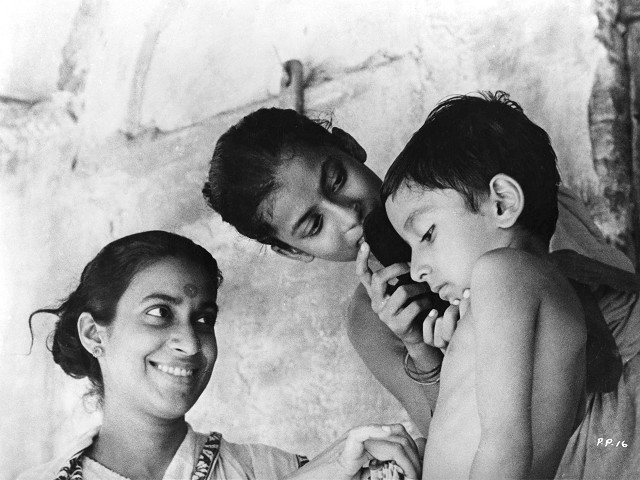

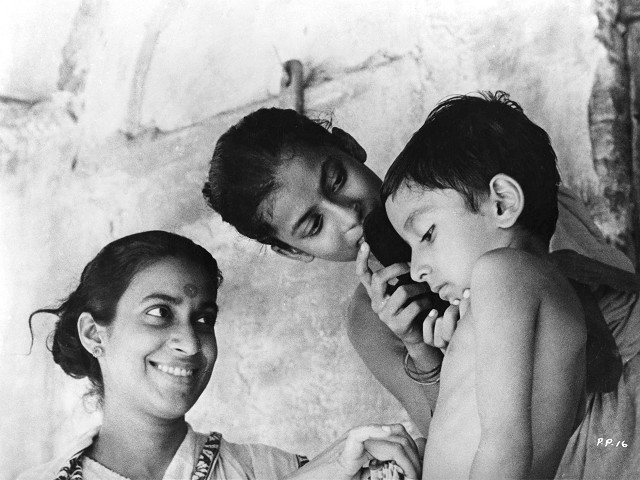

母親、姉、オプー

|

・サタジット・レイ監督のデビュー作。脚本は無く、レイ監督が描いた絵コンテとメモだけを元に撮影された。しかも撮影したスブラタ・ミットラは静止画のカメラマンで、動画の撮影は初めてだったというから驚きだ。

・主要キャストのうち、父親役はインドでは有名な俳優だったが、母親役と姉役はアマチュアの舞台女優で映画は初出演だった。

|

・オプー役は新聞で募集したがレイ監督の眼鏡に適う子がおらず、レイ監督の妻が近所で見つけたサビル・バナールジが起用された。父親役、母親役、オプー役とも本名がバナールジだが親戚ではない。老婆役は既に引退していた有名な舞台女優が起用されたが、病のため痛み止めのモルヒネを打ちながらの出演で、撮影後間もなく他界した。

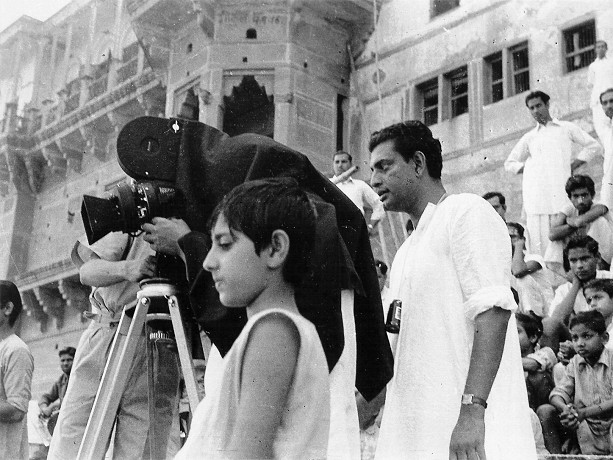

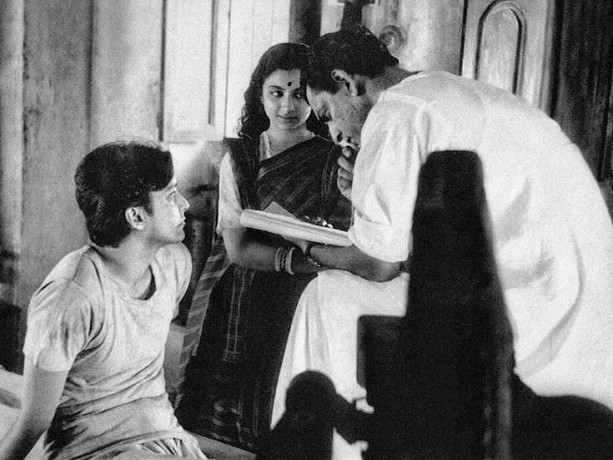

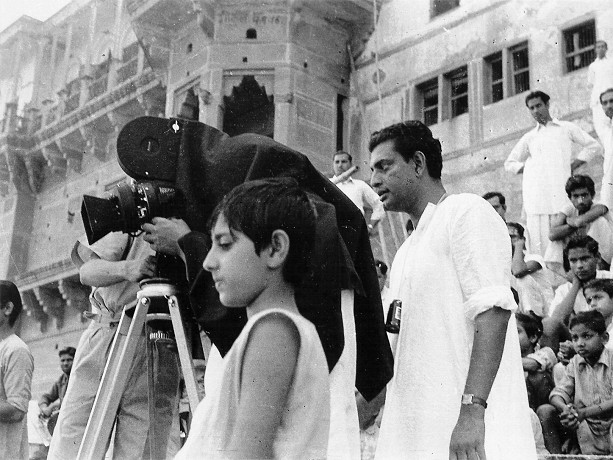

(右の写真)サタジット・レイ監督。オプー役(手前)、姉役と

|

|

| ・1952年に撮影が開始されたが、製作費が工面できずに中断を余儀なくされた。最終的に

西ベンガル政府から借金するなどして、3年がかりで漸く完成させた。レイ監督は、オプー役の子が声変わりしなかったこと、娘役の見た目が成長しなかったこと、そして、老婆役が死ななかったことは奇跡のような幸運だったとのコメントを残している。

(左の写真)サタジット・レイ監督、老婆役

|

・カンヌ国際映画祭のヒューマン・ドキュメント賞の他、世界各国の様々な賞を数多く受賞。インド映画で初めて世界的な成功を収めた。日本では11年後の1966年(昭和41年)に公開され、キネマ旬報ベスト・テンで、あの『市民ケーン』を破って第1位に選出された。 * 『市民ケーン』(1941年)も日本では1966年に公開された。

|

大都市ベナレスでも貧しい生活が続き、父親が亡くなる。母と子は田舎の叔父に引き取られ、オプーは学業優秀で奨学金を得てカルカッタ大学へと進

学する。子離れしない母との間で気持ちのすれ違いが生じるが、やがて母親も亡くなる。オプーは村に残ってくれという叔父の願いを振り切り、貧しいながらも希望のあるカルカッタへと戻る。

|

|

|

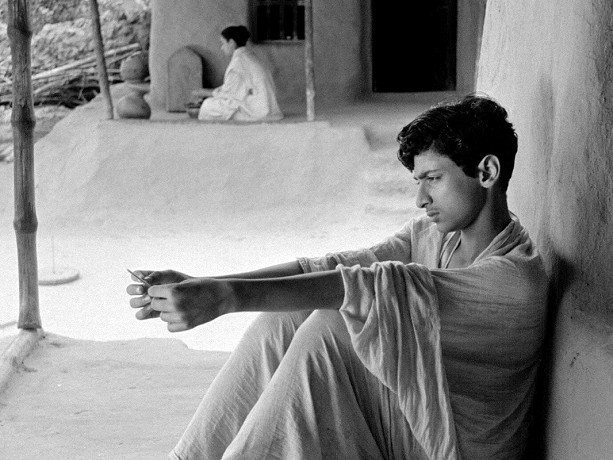

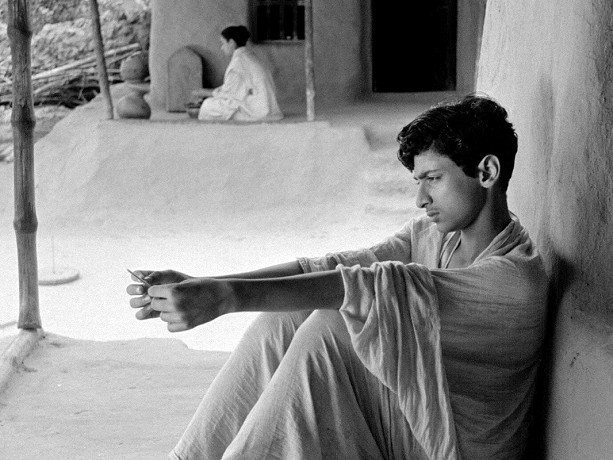

少年時代のオプー(ピナキ・セン・グプタ)

|

青年時代のオプー(スマラン・ゴシャール)

|

・ヴェネツィア国際映画祭の金獅子賞の他、世界各国の様々な賞を数多く受賞。前作と同様に高い評価を得て、レイ監督の国際的な名声を確固たるものとした。

本作の撮影中、カメラマンのスブラタ・ミットラがバウンス照明の技法を開発した。

(右の写真)サタジット・レイ監督、少年時代のオプー役(手前)

|

|

『大樹のうた』 Apur Sansar(1959年)

|

大学を卒業したオプーは思うような仕事に就けず、小説を書きながら作家となることを夢見ている。親友の従妹と結婚するが、妻は早産で亡くなってしまう。絶

望したオプーは生れた男の子を預けて放浪の旅に出る。5年後、我が子と再会したオプーは、妻の死以来初めて人間としての喜びを味わう。

|

|

|

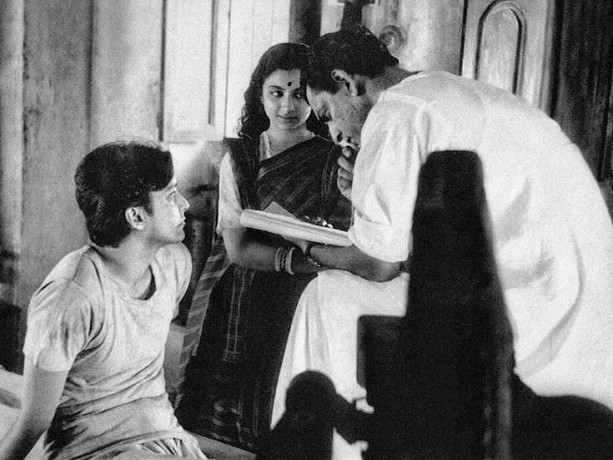

成人となったオプー(ショーミットロ・チャタージ)

|

オプーと妻

|

・インド国内の賞の他、いくつかの国際的な賞も受賞。

・オプー役のショーミットロ・チャタージ、妻役のシャルミラー・タゴールとも本作でデビューし、インド映画界を代表する俳優となった。チャタージは合計14本のレイ監督作品に出演した。(右の写真)左から、ショーミットロ・チャタージ、シャルミラー・タゴール、レイ監督 |

|

|

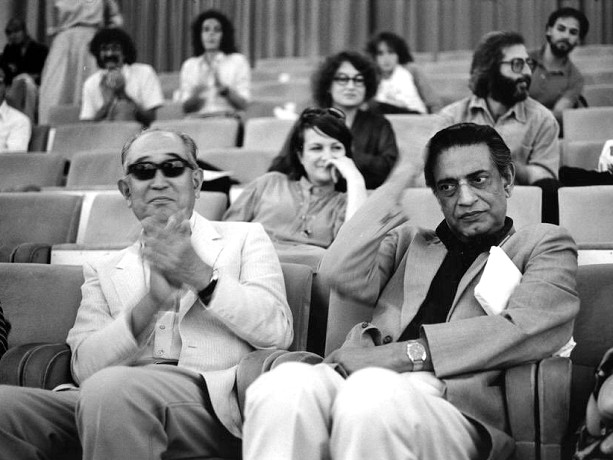

・黒澤明監督がこよなく愛した作品として知られている。

黒澤明曰く、「『蜘蛛巣城』がヴェネツィア映画祭で『大地のうた』に負けた時、これはあたりまえだと思ったよ」。

* 実際は『大地のうた』ではなく『大河のうた』に負けた。

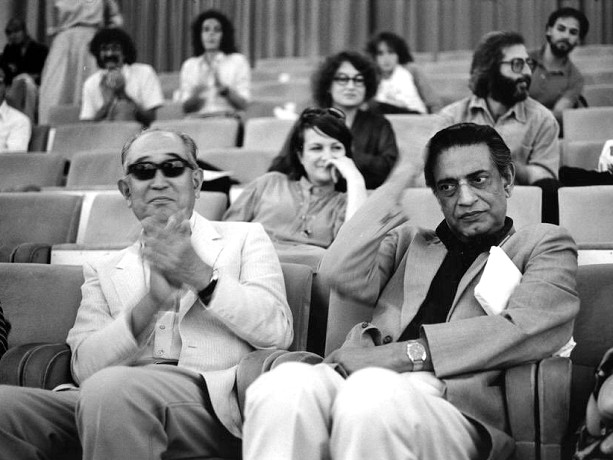

(左の写真)黒澤明 (左)、サタジット・レイ。1982年のヴェネツィア国際映画祭にて |

・黒澤明監督の『羅生門』(1950年)が国際的な成功を収め、「アジアの映画でも世界で通用する」実績を示したことは、『大地のうた』の製作費を工面する際に好影響を及ぼしたとも言われている。

|

|